Der Connaisseur im Fastfood-Land

Von einer Wirtschaftskrise in die nächste. Erich Bitter hatte es nie leicht. Aber das wollte er auch nicht. Der Feinschmecker wollte aus Opels Fast-Food ein Haubengericht zaubern. Und tat das auch.

*Unser Erich-Bitter-Portrait aus dem Jahr 2011 wollen wir an dieser Stelle noch einmal präsentieren. Opel hat es ja im Moment nicht leicht, da sind solche Geschichten Balsam für die Seele.*

Blutige Beine, blau geprellte Hüfte, aufgeschürfte Arme. Der Rahmen zerkratzt, der Lenker verbeult. Aber die Pedale, die tritt Erich Bitter weiter. Das Fahrerfeld, in dem gerade Ferdy Kübler und Fausto Coppi eine Ära des Radsports prägen, hat er längst aus den Augen verloren. Aber er radelt weiter. Sonst gibt es am Ende dieses Rennens kein Geld. Treten gegen die Verzweiflung. Dieser Tag nordet Erich Bitter ein. Dieser Tag gibt ihm die Marschroute für den Rest seines Lebens vor. In einer Situation, in der viele andere einfach hingeschmissen hätten, radelt er weiter. Ein verkorkstes Rennen als sinnstiftendes Identifikationserlebnis. Geburt eines Lebensmottos.

Vom Radrennfahrer zum Autobauer

Das war vor 60 Jahren. Sprung ins Heute. Der heute 78-Jährige gibt seine Lebensgeschichte preis. Mit einer Hingabe, dass man glauben könnte, er würde noch immer Hochleistungssport betreiben. Stattdessen ist er Dressurreiter. Drei spanische Hengste hören in seiner Freizeit auf sein Kommando.

Im Jahr 2011 kann man bei ihm den Bitter Insignia kaufen. Nein, eigentlich nicht. Man kann bei ausgesuchten Opel-Händlern ein Bitter-Paket bestellen. Die Firma aus Schwelm in Deutschland liefert dann feinstes Interieur aus Leder und Holz, extrovertierte neue Verkleidung für Front und Heck, der Händler baut alles um, und der Kunde hat ein Fahrzeug, das sich mit Vehemenz gegen das biedere Image der Marke mit dem Blitz stemmt.

In den Augen von Erich Bitter ist und war Opel im Automobilbau das, was McDonald’s bei den Lebensmitteln ist. Fastfood. Doch er will daraus ein Haubenrestaurant machen. Das wollte er immer.

Bitters Anfänge im Motorsport

Alles begann, als er vom Radrennsport wegen fehlender Erfolgsaussichten in den Autosport wechselte. Erst auf NSU, dann Abarth, dann Porsche. Er verbuchte in den zehn Jahren seiner Rennkarriere ¬einige Prestige-Erfolge wie den Klassensieg bei der Targa Florio 1969. Aber auch drei Unfälle. Alle auf Abarth. Alle auf der Nordschleife. Der dritte und schwerste Unfall passierte bei den Vorbereitungen zu einem 1000-Kilometer-Rennen. Die grüne Hölle verschluckte ihn, spie ihn nach 50 Metern Flug in vier Meter Höhe gegen einen Baum und pflanzte ihm Angst in den Kopf. Er beschloss, die Sportlerkarriere an den Nagel zu hängen.

Warum auch nicht? Er war mittlerweile ein reiches Kind des Wirtschaftswunders. Denn wer erfolgreich Autorennen fährt, der hat einen Namen. Und wer einen Namen hat, der kann damit Dinge verkaufen. Erst NSU, dann Abarth, Volvo und Saab.

Aber das war nicht seine Cashcow. Die konnte er erst melken, als er bei einer Veranstaltung bei der Ehre gepackt wurde. Die Engländer traten damals bei Rennen auf, als würde ihnen die Welt gehören. Helme. Handschuhe. Overalls. Und die Deutschen? Kurze Hosen. Und überhaupt: Was für Handschuhe? Kurzerhand stampft Bitter einen Handel für Renn-Accessoires aus dem Boden. Ein paar Jahre später hat er 40 Niederlassungen von „Rallye Bitter“ und ist Millionär. Danke Wirtschaftswunder.

Doch was ist das alles schon wert, wenn der große Traum ein eigenes Auto ist. Dafür setzte er sich Ende der 1960er Jahre mit Intermeccanica zusammen. Von denen importierte er bereits den Italia mit V8-Motor von Ford. Wer den auf europäischen Autobahnen fahren wollte, brauchte die gesamte Breite der Straße. Das Fahrwerk war ein Sammelsurium von Teilen diverser italienischer Hersteller. Ersatzteile? Unmöglich zu beschaffen.

Deswegen entwarf Franco Scaglione, ein Designer aus Italien – denn Optik, das konnten die Südländer –, ein Auto. Fritz Indra, Österreichs Vorzeige-Ingenieur, sorgte dafür, dass man das Auto auch fahren konnte, und verheiratete das Design mit der Technik des Opel Diplomat. Bitter war für Kontakte und Vertrieb zuständig. Ein Triumvirat, das den Intermeccanica Indra ins Leben holte.

Wenn aber ein Deutscher Perfektionist mit italienischen Firmen zusammenarbeitet, klingt das im Nachhinein so: „Die waren wie ein Koch mit guten Zutaten, der alles versalzt.“ „Bei denen kriegst du nur Kopfschmerzen.“ „Wenn es bei einem Auto reinregnete, sagten die nur: Bohr halt ein Ablassloch rein.“ „Die Konklusion nach hundert verkauften Indra: Sieht gut aus, fährt aber nicht vernünftig.“

Best buddy Bob

Bob Lutz, damals Vorstand bei General Motors, viel wichtiger aber ein Duz-Freund von Erich Bitter, hatte dieses Drama mitbekommen und vermittelte einen Kontakt zum Stuttgarter Karosseriewerk Baur (u. a. Porsche 917). Plötzlich stimmte in Bitters Augen alles. Ein Opel Coupé Diplomat, kurz der Opel CD, mit italienischer Optik und Topausstattung. Die Händler waren begeistert, sträubten sich aber. Denn ein Diplomat, das war Opel, das war Plastik, das hatte kein Flair. Ein Diplomat kostete damals rund 185.000 Schilling. Der Opel CD sollte anfangs 406.000 Schilling, später mehr als eine halbe Million kosten. Für einen Opel gab Anfang der 1970er Jahre niemand so viel Geld aus.

Aus dem Opel CD wurde der Bitter CD. Ein Namensvorschlag von Ferdinand „Butzi“ Porsche: „Porsche klingt auch nicht besser als Bitter.“ Die geplante Jahresproduktion wurde noch auf der IAA in Frankfurt 1973 verkauft. Erich Bitter hatte sich seinen Traum erfüllt. Opel-Stand in Halle 5: 176 unterschriebene Kaufverträge.

Die allesamt nur einen Monat später storniert wurden. Die erste Ölkrise samt gesperrten Autobahnen und Sonntagsfahrverbot diente als Schrottpresse für den Sportwagen, der bei Testfahrten rund 21 Liter schluckte. Aber Erich Bitter trat weiter in die ¬Pedale. Aufgeben können andere. Geld kriegt nur, wer das Rennen beendet.

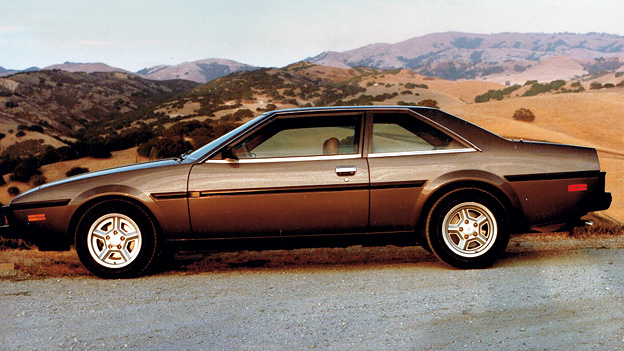

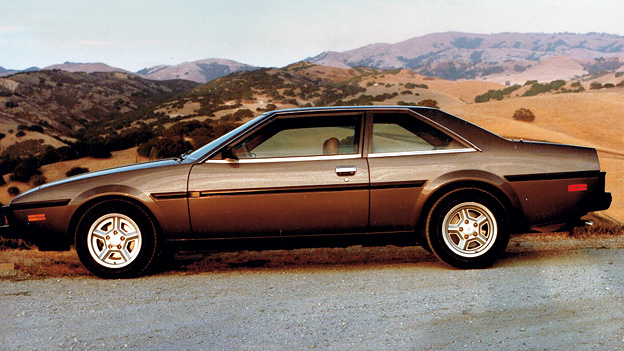

Wie ein Vertreter fuhr er durchs Land. Bot seinen CD jedem feil, ob der wollte oder nicht, und verkaufte auf eigener Achse doch noch 76 Autos. Ein Durchhaltevermögen, das sich auszahlen sollte. Als die Krise überwunden war, begann das Jahrzehnt des Erich Bitter. Nach 395 gebauten CD folgte das Senator Coupé (SC). Dann die Cabrio-Version und der Viertürer.

Bitter war auf dem Zenit. „Das exklusivste Auto der Welt“, „ein harmonisches Opus“, „die blaue Mauritius unter den Autos“ – die Fachpresse hatte einen neuen Heiland und bejubelte die Produkte des Luxus-Messias. Bitter eröffnete eine Niederlassung in Beverly Hills, war mit der Führungsriege von General Motors per du. Wirtschaftliche Querelen, Betrugsversuche, das alles steckte er scheinbar spurlos weg. Er trug Selbstvertrauen und Wohlstand wie eine kugel¬sichere Weste vor sich her. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen einen unangreifbaren, hellblonden Selfmade-Superman. Der Hype war ein Brandbeschleuniger für eine ¬ohnehin feurige Autoliebe. Und die macht blind. „Ich bin Kaufmann. Aber ich habe auch viele gute Eigenschaften. Ich habe Leidenschaft“, sagt er. Und diese Erkenntnis ist sein erster eigener Fehler. Denn Männerfreundschaften und ¬Begeisterung hin, Haberer-Partie und Optimismus her, in dieser Größenordnung sollten Geschäfte nicht mehr mit Handschlag besiegelt werden. Der ehemalige Radrennfahrer saß jetzt mit Wirtschaftsgranden aus den USA und Japan am Tisch. Und die wollten nur eines: Geld verdienen.

Selten, beliebt, zu klein

Das Ergebnis war der Bitter Type 3. Ein zweisitziges Cabriolet. Ein Konzept, nach dem vor allem die Amerikaner laut schrien. Auf der Messe in Genf 1988 heimste das Auto den Titel „Best of Show“ ein. Isuzu orderte 20.000 Stück. Gebaut werden sollte in Graz. Erich Bitter, darauf spezialisiert, hundert Autos pro Jahr zu vertreiben, besorgte sich millionenschwere Bankbürgschaften, ließ Teile heranschaffen, schloss Verträge, orderte die Produktionsstraße. Aber die war plötzlich nutzlos. Isuzu stornierte den Auftrag mit der Begründung, der Zeitplan sei nicht eingehalten worden.

Ausgerechnet er sollte zu spät dran sein? Der Perfektionist. Der Kaufmann. Der Deutsche. Bitter stand vor dem Aus. Er hätte jetzt 10.000 Autos pro Jahr bauen, aber nicht vertreiben können. Der Hintergrund: Während zwischen Bitter und Isuzu der Vertrag geschlossen wurde, stieg General Motors bei den Japanern ein und verbot das Geschäft. „Zu klein“, war die Begründung. Für solche Stückzahlen habe man keine Zeit.

Was zu einer juristisch schwierigen Dreiecksbeziehung führte. Opel hätte Bitter verklagen können, weil der die Technik nicht mehr kaufte. Daraufhin hätte Bitter Isuzu verklagt. Opel und Isuzu gehörten aber beide zu General Motors, die das Geschäft, Männerfreundschaften hin oder her, ja selbst zu Grabe getragen hatten. Familiendrama nennt man das.

Die Legende will, dass die Anwälte stritten, während Erich Bitter und der Isuzu-Vorstand auf der Herrentoilette ein Gentleman’s Agreement schlossen. „Ich habe aus Dummheit sehr viel draufzahlen müssen“, bekennt er heute. Den Fixstern in seinem Leben, das eigene Auto, musste Erich Bitter jetzt runterdimmen. Stattdessen arbeitete seine neue Firma als Zulieferer für VW und baute Prototypen. Zum Beispiel vom Golf 3. Mitte der 1990er hatte er wieder Geld, eine Firma, aber kein eigenes Auto. Wie langweilig. Das, oder nichts.

Die Geschichte wiederholt sich

Hätte er sich mal lieber für das Nichts entschieden. Als hätte er aus dem Desaster mit General Motors rein gar nichts gelernt, stürzte er sich in ein Abenteuer ¬namens Bitter CD2. Zwei Türen, vier Sitzplätze, 5,8-Liter-V8 auf Basis des Holden Monaro. Der wiederum basierte auf dem Pontiac GTO. Und der wiederum wird 2005 eingestellt. Ende. Aus. Schon wieder.

Nicht für Erich Bitter. Der baut noch ein neues Auto, nennt es Vero und benutzt dafür die Technik des Holden ¬Royal Caprice. Kaum ist das Auto 2008 fertig, steht die nächste Wirtschaftskrise an, und einen erfolgreichen Vertrieb des top ausgestatteten Vero kann er sich auf den Bauch malen. Endlich im Hier und Jetzt scheint, bei allem Respekt, der Groschen gefallen zu sein. Statt aus einem Nischenauto ein teures Nischenauto zu machen, wendet sich Bitter nun mit dem Insignia einem massenkompatiblen Produkt zu.

Keine eigene Autoproduktion, Umbauten. Kein eigener Vertrieb, Opelhändler. Keine Cabrios und Coupés, sondern Limousinen und Kombis. Nicht ausschließlich V8-Motoren, sondern das normale Vier- und Sechszylinderprogramm von Opel. Auch Diesel. Nicht Beverly Hills, sondern Toni Ebner in Felixdorf. Dafür volle Werksgarantie und Ersatzteile. Der Aficionado setzt stark auf Österreich. Anders als die Kollegen aus Deutschland würde man hier verstehen, dass Bitter keine Konkurrenz sei, sondern das Image der Marke sogar noch stärke. „Wer sich einen Bitter Insignia kauft, würde sich niemals einen Opel kaufen“, gibt er entschuldigend zu Protokoll.

Ruhig machen sollen andere

Es soll endlich funktionieren. Es muss funktionieren. Selbst in diesem Alter kennt Erich Bitter kein anderes Thema. Eine fixe Idee, die ihn antreibt, die ihn nicht altern, dafür weiter radeln lässt. Die blonden Haare sind jetzt grau, aber genauso widerspenstig. Fast wünscht man ihm Ruhe. Aber damit würde man ihm keinen Gefallen tun.